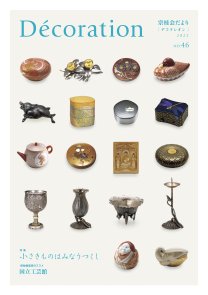

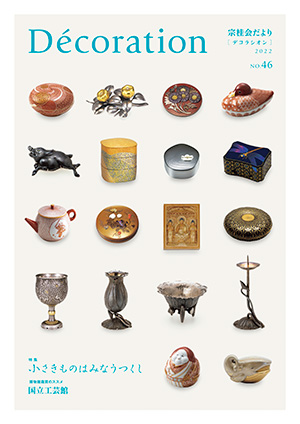

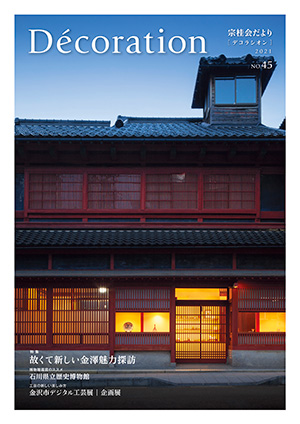

「Décoration」47号

特集 Decorativeな金工の世界へ

装飾的・飾りといった意味をもつ「デコラティブ」。 デコラティブな金工に視点をあて、金沢の錺(かざり)職人、能正治商店のストーリーを紐解き、宮内庁三の丸尚蔵館所蔵品を紹介していきます。

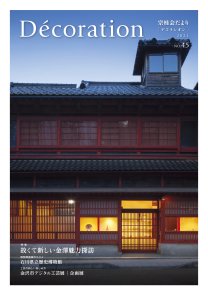

ミニまちめぐり 「金工」体験&発見

金沢では、あちこちに心躍る金工との出会いがあります。デコラティブな金工の世界を体験できる工房やギャラリー、ショップをご紹介します。

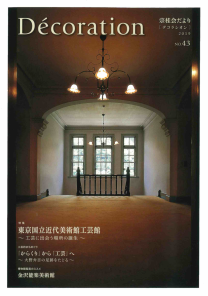

博物館鑑賞のススメ

富山県水墨美術館

金工作家×大切なもの

河野 太郎さん 「向き合い方について」